Autism’s drug problem

https://spectrumnews.org/features/deep-dive/autisms-drug-problem/par Lauren Gravitz

le 19 avril 2017 illustrations de Keith NegleyConnor a été précocement diagnostiqué d’un autisme — à 18 mois. Son état était alors déjà évident. « Il alignait les objets, allumait et éteignait les lampes, allumé - éteint, » dit sa mère, Melissa. Il était brillant mais il n’a pas beaucoup parlé jusqu’à l’âge de trois ans, il était facilement frustré. Une fois scolarisé, il ne pouvait pas rester assis en classe, posait des questions sans lever la main et était visiblement énervé quand il ne pouvait pas maîtriser un concept mathématique ou un exercice d’écriture suffisamment rapidement. « Un jour, il s’est enroulé dans le tapis comme un burrito et n’a pas voulu en sortir avant que j’arrive, » se souvient Melissa. (Toutes les familles citées dans cet article sont seulement identifiées par les prénoms, pour protéger leur vie privée.)

Le premier médicament psychiatrique a été prescrit à Connor à l’âge de six ans, du méthylphénidate (Ritalin). Cela n’a pas duré longtemps, mais quand il a eu sept ans, ses parents ont à nouveau essayé. Un psychiatre a suggéré une faible dose d’amphétamine et de dextroamfétamine (Adderall), un stimulant communément utilisé pour le traitement du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Le médicament semblait améliorer son temps scolaire : il pouvait rester tranquille plus longtemps et se concentrer sur ce que disaient ses professeurs. Son écriture en grattements est devenue lisible. Puis, soignée. Puis encore, parfaite. Alors c’est devenu une chose qui a commencé à obséder Connor.

« On nous disait que c’est un compromis ; si ça l’aide suffisamment à supporter l’école, vous devez décider si ça vaut la peine, » dit Melissa. Cela a valu la peine — pour un temps.

Mais quand les effets de l’Adderall se sont dissipés, Connor a connu une période plus difficile que jamais. Il passait ses après-midis à pleurer, à ne pas faire grand-chose. Le stimulant rendait difficile son endormissement. Donc, après un ou deux mois, son psychiatre a ajouté un second médicament — la guanfacine (Intuniv), couramment prescrite pour le TDAH, l’anxiété et l’hypertension, mais pouvant aussi être utilisée pour l’insomnie. Le psychiatre espérait que cela puisse à la fois faciliter les après-midis de Connor et l’aider à dormir.

De certaines façons, cela a eu un effet positif. Ses après-midis sont devenues un peu meilleures, mais Connor a développé des sautes d’humeur intenses, il était si irritable que chaque soir était une lutte. Plutôt que de simplement s’agiter dans le lit, il refusait même de se glisser sous les draps. « Il ne voulait pas se coucher parce qu’il était toujours en colère contre quelque chose, » dit Melissa. « Il se blessait toujours, continuait, était énervé le soir et pleurait. »

Après sept mois, ses parents ont déclaré que la combinaison était intenable. Ils ont remplacé la guanfacine par de la mélatonine en vente libre, qui a aidé Connor à s’endormir sans effets secondaires apparents. Mais au bout d’un an, il avait acquis une tolérance à l’Adderall. Le psychiatre de Connor a augmenté la dose, ce qui, en conséquence, a déclenché des tics : Connor a commencé à hocher de la tête et à renifler. Finalement, à l’âge physique de neuf ans, son docteur a découvert qu’il n’avait grandi que de quelques centimètres depuis son septième anniversaire. Il n’avait pas non plus pris de poids en deux ans ; pour le poids, il était descendu du 50ème centile au 5ème.

Ça a été la fin de toutes les expérimentations. Ses parents ont retiré toutes les prescriptions de médicaments et aujourd’hui, à presque treize ans, Connor est toujours sans médication. Ses tics ont presque disparu. Bien qu’il ait des difficultés à rester concentré en classe, sa mère dit que le ratio risque/bénéfices de l’essai d’un nouveau médicament ne semble pas être intéressant. « Pour l’instant, nous pouvons vivre sans ça, c’est ce que nous faisons. »

Connor n’est que l’un des nombreux, nombreux enfants avec autisme à qui l’on donne de multiples prescriptions. Phoenix n’avait que quatre ans quand il a commencé à prendre du rispéridone (Risperdal), un médicament approuvé pour l’irritabilité dans l’autisme. Maintenant âgé de quinze ans, il a pris plus d’une douzaine de médicaments différents. Ben, trente-quatre ans, a un autisme, mais pendant des années il a été mal diagnostiqué. Il était au collège quand sa mère a insisté pour qu’il prenne des médicaments pour la dépression et son comportement perturbateur. Son médecin a essayé un antidépresseur après l’autre ; rien n’a marché. Au lycée, à quinze ans, il a été une nouvelle fois mal diagnostiqué, cette fois de trouble bi-polaire et on lui a donné un anticonvulsivant et un antidépresseur.

Pour Connor, l’élimination des médications prescrites a été difficile, mais faisable. Pour d’autres, des médications multiples semblent indispensables. Il n’est pas inhabituel pour des enfants avec autisme de prendre deux, trois, voire même quatre médicaments en même temps. De nombreux adultes avec autisme font de même. Les données sont faibles pour les deux populations, mais le peu d’informations disponible suggère que les prescriptions multiples sont encore plus courantes chez les adultes avec autisme que chez les enfants. Les cliniciens sont particulièrement soucieux des enfants touchés, parce que les médicaments psychiatriques peuvent avoir des effets de long-terme sur leurs cerveaux en développement, ils sont pourtant rarement testés sur les enfants.

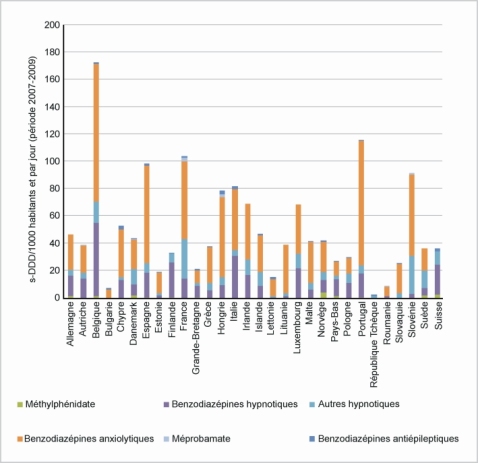

En général, la polypharmacie — le plus souvent définie comme la prise de plus d’un médicament prescrit au même moment — est commune chez les personnes avec autisme. Dans une étude de plus de 33 000 personnes de moins de 21 ans avec autisme, au moins 35% avaient pris deux médicaments psychotropes simultanément ; 15% en avaient pris trois.

« Les médicaments psychotropes sont abondamment utilisés chez les personnes avec autisme parce qu’il n’existe pas tant de traitements disponibles, » dit Lisa Croen, directrice du Autism Research Program de Kaiser Permanente à Oakland, en Californie. « L’utilisation lourde de la médication est-elle mauvaise ? C’est la question. Nous ne savons pas ; ça n’a pas été étudié. »

Parfois, comme dans le cas de Connor, un second médicament est prescrit pour traiter les effets secondaires du premier. Plus souvent, les médecins prescrivent des médicaments pour chaque symptôme individuel — un stimulant pour la concentration, des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (SSRIs) pour la dépression, des antipsychotiques pour l’agressivité, ainsi de suite. (Les enfants avec autisme et épilepsie prennent aussi couramment des anticonvulsivants. Mais parce que ces médicaments sont efficaces et faciles à évaluer, ils ne sont pas généralement considérés comme faisant partie du problème de la polypharmacie.)

« Les gamins commencent par le Zoloft, le Depakote et le rispéridone, » dit Matthew Siegel, professeur assistant de psychiatrie pédiatrique à l’université Tufts de Medford, au Massachusetts. « Zoloft est un antidépresseur, Depakote est un stabilisateur de l’humeur, rispéridone est un antipsychotique — trois médicaments psychotropes prescrits à un seul individu. »

D’autres fois, du fait des déménagements, des modifications dans la couverture de santé ou simplement d’un manque de communication, les personnes dans le spectre finissent par consulter plusieurs médecins, chacun d’entre eux ayant leur propre idée du traitement et pouvant ajouter un nouveau médicament sans en retirer un autre.

La raison de cette confusion : il n’existe pas de médication qui traite la pathologie sous-jacente.

Les caractéristiques principales de l’autisme comprennent des comportements répétitifs, une difficulté avec les interactions sociales et des troubles de la communication. La thérapie peut fournir une aide, mais pour l’instant aucune médication ne peut améliorer ces problèmes. À la place, les médicaments traitent uniquement certaines des caractéristiques périphériques — le TDAH, l’irritabilité, l’anxiété, l’agressivité, l’auto-mutilation — qui rendent la vie difficile pour les personnes avec autisme.

Cette pratique peut fournir personnes un cocktail médicamenteux qui pourrait ne pas être efficace ni approprié. Chaque médecin doit faire son propre meilleur choix sur ce qui marche et est sûr, parce qu’il n’y a toujours pas suffisamment de recherche. « Nous disposons de si peu d’études ayant observé les médications uniques, si peu d’études ont même comparé directement des médicaments uniques, » dit Bryan King, vice-président de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’université de Californie, San Francisco. « Il reste un si long chemin à parcourir avant d’arriver à l’étude de ces combinaisons spécifiques. »

Le dopage directLa Food and Drug Administration américaine n’a approuvé que deux médicaments pour les enfants et les adolescents avec autisme : le rispéridone et l’aripiprazole (Abilify), tous deux des antipsychotiques atypiques prescrits pour les comportements associés à l’irritabilité, comme l’agression, les crises de colère et l’auto-mutilation. Les médicaments aident à la diminution de ces comportements dans 30 à 50% des cas, mais sont sans effet sur les autres. Et c’est une lacune majeure : les problèmes psychiatriques sont courants chez les enfants avec autisme. Selon une étude de 2010, plus de 80% des enfants avec autisme dans un centre de santé psychiatrique avaient aussi un TDAH, 61% avaient au moins deux troubles de l’anxiété, 56% vivaient une dépression sévère.

Les diagnostics multiples mènent à des cocktails médicamenteux, mais aucun essai clinique n’a testé les combinaisons de médications les plus courantes, donc les interactions potentielles médicament-médicament sont inconnues. « Chaque médicament a ses effets secondaires, quand vous commencez à les mélanger vous voyez une chose qui n’a pas été étudiée, » dit King. « Et dans l’autisme, quand vous pouvez avoir des troubles de la communication, c’est encore plus préoccupant, parce que les personnes sont moins susceptibles de pouvoir vous dire que le traitement les fait se sentir malades. »

Au-delà de ça, disent les chercheurs, il y a le fait que les traitements pourraient même ne pas marcher.

« De nombreuses études ont observé l’utilisation de médicaments pour le TDAH pour le traitement des symptômes du TDAH chez les personnes avec autisme. On peut dire la même chose pour les troubles obsessionnels compulsifs et les comportements répétitifs, » dit Daniel Coury, un pédiatre du développement au Nationwide Children’s Hospital de Columbus, dans l’Ohio. « Et avec tout ça, nous voyons qu’ils ne fonctionnent pas aussi bien que chez les personnes sans autisme. »

Cette recherche, elle aussi, est relativement lacunaire et composée principalement d’études non contrôlées. Une méta-analyse de 2013 a conclu que la plupart des études de médicaments psychiatriques pour des caractères de l’autisme sont soit trop petites ou n’ont pas le plan correct pour déterminer l’efficacité des médicaments. La recherche existante, ont écrit les chercheurs de cette étude, « est uniquement suggestive et attend une véritable évaluation par des études correctement contrôlées. »

Les symptômes de dépression, de troubles obsessionnels compulsifs, de TDAH et d’autres pathologies chez les personnes avec autisme semblent similaires à ceux que les personnes sans autisme peuvent connaître. Mais parce que la cause sous-jacente est différente, la biochimie peut être complètement différente — et aussi hautement variable d’une personne à une autre.

« C’est un grand problème pour tous les traitements dans l’autisme, » dit Siegel. Avec tant de variations génétiques sous-jacentes dans l’autisme, la situation de chaque individu est différente, donc chaque traitement doit être personnalisé. Selon le médicament, seulement 20% des personnes pourraient en tirer bénéfice, même dans les conditions idéales d’une étude clinique. Dans ce milieu, l’aripiprazole et le rispéridone se détachent parce qu’ils fonctionnent jusqu’à 50% du temps ; « 50%, c’est comme un essai transformé, » dit Siegel.

Paradoxalement, une autre raison pour laquelle les enfants et les adultes avec autisme pourraient prendre de multiples médicaments est que — comme dans le cas de Connor — les médecins prescrivent une seconde médication pour atténuer les effets secondaires du premier. Les antipsychotiques, par exemple, peuvent entraîner une prise de poids et des problèmes métaboliques, ou même des convulsions. Quelques médecins ajoutent de la metformine pour contrer la prise de poids, ou de la benztropine (Cogentin) pour les mouvements brusques.

Mais chaque prescription supplémentaire apporte ses propres effets secondaires potentiels. La metformine peut causer des douleurs musculaires et, moins souvent, de l’anxiété et de la nervosité ; la benztropine peut mener à la confusion et à des problèmes de mémoire. Les médecins moins expérimentés dans le traitement de l’autisme pourraient mal interpréter ces effets médicamenteux comme de nouveaux symptômes, qu’ils pourraient être tentés de traiter aussi par des médicaments. La grande majorité des psychotropes sont prescrits par des médecins généralistes ayant peu ou pas d’expérience de l’autisme, dit Siegel. « Si les gens ne savent pas ce qu’ils font, vous pouvez imaginer que les enfants sont plus susceptibles de finir avec des médications multiples. »

Des pilules empoisonnéesEnfant, Ben a connu de nombreuses difficultés typiques d’un enfant avec autisme : anxiété sociale, difficulté d’insertion, dépression douce, éclats de colère intense, tendance à être à la fois inattentif et perturbateur en classe. Quand il a eu douze ans, une évaluation scolaire a trouvé qu’il avait des problèmes de traitement sensoriel et une dysgraphie — une difficulté avec l’écriture manuscrite — mais pas d’autisme. À la demande de sa mère, son médecin a essayé un antidépresseur. Cela n’a pas aidé. Toutefois, ça lui a donné des maux de tête. Comme l’a fait l’antidépresseur suivant, comme le suivant. Les effets secondaires ne valaient pas la peine, donc Ben a connu un répit, au moins pour un temps.

Deux années plus tard, quand il a eu seize ans et une période particulièrement difficile à l’école et à la maison, sa mère a insisté pour qu’il essaie à nouveau une médication. Leur nouveau médecin de famille a prescrit un antidépresseur qui venait d’être diffusé, un SSRI appelé citalopram (Celexa), avec l’instruction pour Ben et sa mère d’effectuer un suivi par un spécialiste. Mais cette année-là a été trop chaotique pour un suivi, Ben est resté au citalopram.

Pendant l’année suivante, ses performances scolaires se sont progressivement détériorées. Ben était de plus en plus harcelé par ses camarades et il répondait de plus en plus par l’agression, donc sa mère l’a finalement présenté à un thérapeute. Le thérapeute a diagnostiqué Ben d’un trouble bipolaire et l’a orienté vers un psychiatre avec la consigne d’ajouter un acide valproïque (Depakote) au mélange médicamenteux. Ben se souvient que le psychiatre a posé quelques questions, puis lui a simplement tendu une ordonnance pour les deux médicaments demandés par le thérapeute. L’autisme de Ben restait non reconnu.

« C’est alors que les choses ont radicalement changé, » dit Ben. Il a pris 25 kilos. Il ne pouvait pas se concentrer en classe. Il s’est retrouvé dans des prises de bec à l’école et à la maison, son anxiété a fait un bond. « Mon comportement est devenu bien plus agressif et instable, » dit-il. Il se réveillait, terrifié, au milieu de la nuit et tournait en rond autour de la pièce. « Je ne crois pas que ça serait monté autant si je n’avais pas été sous médicament, » dit-il. Il a lutté contre son père. « J’étais brisé, sanglotant, désespéré et faisait un trou dans le mur avec mes poings. »

Cinq médications et cinq médecins plus tard, Ben était toujours léthargique, irritable, en colère et avec des difficultés à se concentrer.

Déterminer la bonne combinaison de médicaments est particulièrement difficile quand il y a peu, voire aucune continuité dans le soin. Dans le cas de Ben, non seulement avait-il un mauvais diagnostic, mais sa famille a déménagé deux fois. Pour couronner le tout, son thérapeute et son psychiatre prescripteur ne communiquaient pas sur le diagnostic et le traitement. Dans d’autres cas, les personnes pourraient ne pas avoir accès à des médecins avec une expertise de l’autisme. Quelques personnes changent de médecin dans l’espoir d’en trouver un avec une approche qu’ils apprécient, ou quand leur couverture de santé change. Ils pourraient voir un généraliste qui prescrit un traitement sur trente jours avec instruction de trouver un clinicien pour gérer leurs soins. Mais ils pourraient alors aller vers un autre docteur qui prescrirait un autre médicament avec des instructions similaires. Les médications s’additionnent « parce qu’il n’y a pas de personne centrale, » dit Shafali Jeste, une neurologue pédiatrique de l’université de Californie, à Los Angeles. « Je le vois tout le temps à Los Angeles. »

Le nombre de prescriptions peut gonfler quand les enfants deviennent adolescents, entrent dans l’âge adulte.

« Les personnes prennent leurs médicaments et tendent à les conserver pendant une longue période sans jamais vraiment essayer de déterminer si ils sont toujours nécessaires, » dit David Posey, un psychiatre d’Indianapolis, dans l’Indiana. La recommandation standard est de réévaluer chaque année les médicaments, pour évaluer si une dose plus faible pourrait suffire — mais cela peut être difficile à faire, dit-il. « Les familles sont réticentes à retirer une médication qui a vraiment été une aide. »

Jeste dit que les personnes arrivent souvent dans sa clinique avec une longue liste de médicaments. Mais sans dossier de santé électronique ou d’historique médical complet, elle et ses collègues en sont réduits à deviner pourquoi chaque médicament a été prescrit, ce qu’il devait faire à l’origine, si il est utile. Alors, en travaillant sur un médicament après l’autre, ils abaissent graduellement les dosages.

Ben n’a pas été suffisamment chanceux pour rencontrer ce genre de praticien. Pendant sa dernière année de lycée, il s’endormait en classe et se sentait si affaibli qu’il a abandonné. « À la même époque, mes parents divorçaient, » dit Ben, se remémorant cette période. « Il y a tout ce chaos, je perds tous mes soutiens, je perds toutes mes routines. Et je commence à vivre dans ma voiture. »

Il a commencé à prendre de la marijuana, dont il dit qu’elle lui donnait un effet amplifié avec le SSRI. Mais par certaines façons, ça l’a aussi aidé à fonctionner. « C’était plus efficace que les médicaments pour m’aider à être plus sociable, » dit-il. Ben dit que la marijuana l’a aidé à finalement reconnaître le schéma ‘montée-descente’ des effets de la drogue, que ses médicaments psychiatriques affectaient son humeur de la même façon, quoique plus lentement. « J’ai eu l’idée pensé que peut-être quelques uns des cycles que je ressentais régulièrement coïncidaient avec la façon dont je prenais mes médicaments prescrits, » dit-il.

À 21 ans, il a décidé de se sevrer de toutes les drogues, prescrites et récréatives. Plus tard cette année-là, il a été diagnostiqué d’un autisme. Maintenant, quand il sent que la colère monte en lui, dit-il, il s’éloigne et respire. Plus de trous dans le mur. Il court six jours par semaine, ce qui l’aide à se sentir calme, concentré, avec les idées claires. Son autisme pourrait avoir déclenché son humeur initiale et son agressivité, mais il dit que ce sont les médicaments qui l’ont fait partir en vrille.

Le remèdeSuivre des prescriptions multiples n’est pas toujours une mauvaise chose. Pour les enfants dont les vies sont sévèrement perturbées, ou qui présentent un danger pour eux-mêmes ou les autres, ils pourraient être la seule solution.

Phoenix a été l’un de ces enfants. « Il était une petite tornade, » dit sa mère. Un jour, au début de 2007, la crèche a appelé sa mère pour qu’elle le reprenne plus tôt parce qu’il était turbulent, frappant les chaises et les tables sans raison visible. Il s’est échappé deux fois cette après-midi — d’abord en sortant de la voiture sur le chemin de la maison, plus tard en grimpant par la fenêtre de sa chambre. Une patrouille de police l’a retrouvé sur la bande centrale d’une route à quatre voies fréquentée, dont il avait traversé deux voies de trafic. Il n’avait que quatre ans.

La mère de Phoenix, Sally, dit qu’il était un petit garçon compliqué dès le début. Quand son humeur basculait vers la colère, il frappait et tentait de blesser son grand frère, qui a aussi un autisme. « Il avait une force incroyable, » dit-elle. Pour protéger les deux garçons, elle savait qu’elle devait l’aider à contrôler sa colère.

Son médecin a essayé le rispéridone, puis a rapidement ajouté du guanfacine et de l’Adderall. Mon son agressivité restait toujours incontrôlée. Sally dit que tous les matins, quand elle et son mari se levaient, ils se regardaient l’un l’autre et disaient, « je me demande de quelle humeur sera Phoenix ? » Et alors, dit-elle, « j’avais un nœud au ventre. » Il était clair que ses médications nécessitaient un ajustement, mais le faire à la maison était plus que sa famille ne pouvait supporter. Phoenix est entré dans un hôpital pour la première fois à l’âge de six ans.

En 2009, son cabinet médical avait déjà changé deux fois de psychiatre. Le nouveau psychiatre a retiré l’Adderall pour la (lisdexamfétamine) (Vyvanse). Alors, quand un test sanguin a montré que Phoenix courait un grand risque de voir se développer des seins — un effet secondaire sérieux mais rare du rispéridone, la gynécomastie — le psychiatre a remplacé le rispéridone par la quétiapine (Seroquel). « Ç’a été un désastre, » dit Sally. Phoenix montait aux fenêtres des chambres, se levait fréquemment et marchait dans la classe, attaquait son frère sans raison. Aucune des combinaisons n’a diminué son agressivité ou ses changements d’humeur violents. Un jour, quand il avait sept ans, Phoenix a menacé de mort son frère et un de ses amis parce qu’ils ne voulaient pas jouer avec lui. Il leur a lancé une brique et les a poursuivis avec un tube de métal.

L’incident a choqué sa famille et s’est soldé par une nouvelle admission à l’hôpital, une nouvelle combinaison de médicaments. Ses médecins ont remplacé la quétiapine par un autre antipsychotique, le ziprasidone (Geodon), et l’ont conservé sous acide valproïque et guanfacine. Parce que le frère de Phoenix, Mac, avait obtenu un succès l’atomoxétine (Strattera), un médicament pour le traitement du TDAH, l’équipe de l’hôpital a remplacé la lisdexamfétamine par de l’atomoxétine.

Phoenix a depuis suivi quatre programmes résidentiels différents, été hospitalisé six fois, a essayé une douzaine ou plus de médicaments, jusqu’à quatre en même temps. Les hospitalisations l’ont aidé à quitter quelques médicaments pour d’autres qui, au moins temporairement, semblaient contrôler ses sautes d’humeur. Mais à chaque fois qu’il sortait, les combinaisons de médicaments perdaient lentement de leur force, il revenait aux actes agressifs, principalement à l’encontre de son frère. Les deux premiers séjours résidentiels ont été encore moins utiles. Ils ont créé de la stabilité et de la structure : tous les jours se ressemblaient, tout était routine, uniforme et fiable. Mais les programmes n’ont pas pu ajuster ses prescriptions comme le pouvait un hôpital. Et quand il rentrait à la maison, sans la routine rigide d’un établissement, il finissait par attaquer son frère. « Il y a des trous dans les portes des chambres, faits par Phoenix essayant d’atteindre Mac, » dit Sally.

Les deux programmes suivants étaient adaptés à des enfants avec autisme, Phoenix a trouvé là l’aide dont il avait tant besoin. Il avait douze ans quand il a commencé le troisième programme et a commencé à prendre un nouvel antipsychotique, plus souvent prescrit pour le trouble bipolaire, l’olanzapine (Zyprexa). Et c’est pendant le quatrième programme résidentiel, quand il avait treize ans, que ses médecins ont trouvé ce qui semblait être la bonne combinaison : olanzapine, acide valproïque, guanfacine et atomoxétine. Il passait ses weekends à la maison, mais pendant la semaine il vivait dans une résidence proche où il pouvait recevoir les soutiens comportementaux et communautaires dont il avait besoin. « C’était la première fois que quand il revenait à la maison, depuis un bon moment, nous avons apprécié sa compagnie ; nous avons perçu des éclats du vrai Phoenix, » dit Sally.

Mais un effet secondaire courant du Zyprexa est la prise de poids ; le médicament a rendu Phoenix vorace. « Les weekends quand il était à la maison, il pouvait vider mon congélateur à trois heures du matin, » dit-elle. Au bout d’un an, l’enfant précédemment mince a pris près de cinquante kilos. « On aurait cru qu’il allait exploser si on le piquait avec une aiguille, » dit sa mère. « Il restait juste assis là et sa respiration était difficile. Nous avons dû le priver de Zyprexa. » Son médecin l’a sevré du Zyprexa pour un autre antipsychotique qui n’a pas marché, puis un autre, la quétiapine (Seroquel) qui lui l’a fait.

Aujourd’hui Phoenix, à quinze ans, prend un cocktail de quatre médicaments et est stable depuis plus d’un an. Son humeur est stabilisée, elle aussi. « L’agressivité est partie, » dit Sally. Son sens de l’humour est apparu, il peut rester assis et regarder un programme de télévision avec sa famille ou discuter d’une information vue aux nouvelles. Il a aussi développé un sens de l’empathie. Maintenant, quand un enfant de son école se comporte comme il l’a fait par le passé, il dit à son frère, « je vous dois des excuses, à toi et maman, » dit Sally. « Il l’a vu avec le regard des autres et ça a été une vraie révélation pour lui. » La plupart du temps, dit-elle, il est heureux. « Du jour au lendemain, il était là dans la cuisine et m’a dit, ‘tu sais, Maman, je t’aime.’ Il n’avait jamais dit ça de sa vie. »

Quand de nouveaux symptômes se présentent, la tentation est grande de changer de médications, particulièrement parce qu’un historique de prescriptions complexe peut conditionner les familles à s’en remettre d’abord aux médicaments. Mais parfois, la solution est bien plus simple.

L’automne dernier, Phoenix a commencé à s’endormir en classe dans le milieu de la journée. Un de ses médicaments précédents avait eu un effet similaire — le rendant si somnolent qu’il s’est un jour endormi au milieu d’un repas dans un restaurant bondé — donc Sally se faisait du souci. S’endormait-il parce qu’un stimulant perdait de son efficacité ? Ou parce qu’un médicament causait soudainement un nouvel effet secondaire ? La dernière chose qu’elle voulait était de changer son régime finement réglé.

Avant de prendre un rendez-vous pour une nouvelle évaluation, elle a un peu enquêté. « J’ai acheté un Disney Circle, » dit-elle. « Les meilleurs 100$US que j’ai jamais dépensés de ma vie. » L’appareil surveille et contrôle leur réseau WiFi domestique. Il a montré que Phoenix se levait au milieu de la nuit et jouait sur le réseau pendant des heures. Elle l’a configuré pour interdire l’accès nocturne à Internet — et soudain Phoenix restait éveillé pendant les cours.

« Il n’est pas rare pour les enfants de prendre plus d’un médicament. La question est : est-ce que c’est un peu de ci et un peu de ça pour essayer, voir si ça marche — ou est-ce rationnel ? » demande Lawrence Scahill, directeur des essais cliniques au Marcus Autism Center de l’université Emory d’Atlanta, en Géorgie. Quand les décisions de médication sont prises judicieusement et que chacune a un objectif clair, les combinaisons médicamenteuses peuvent avoir un bénéfice clair. Dans ces circonstances, dit Scahill, « je dirais qu’il existe une chose comme la polypharmacie rationnelle. »

Le chemin de Phoenix, aussi tortueux qu’il ait été, l’a mené à un bon endroit. Il est un exemple de la façon dont la polypharmacie, quand elle est testée avec attention, soin et persévérance, peut fournir aux personnes avec autisme l’opportunité de se développer.

Mais trouver et conserver le bon régime de traitement est toujours de la responsabilité de chaque médecin, de chaque famille, de chaque individu. « C’est une expérience qui continue, mais c’est une expérience sans aucun contrôle, » dit Scahill. Ben, Phoenix, Connor : chacun d’eux a fait face à des difficultés différentes et a dû trouver son propre chemin, parce que la prescription est toujours une forme d’art, pas une science. Des règles claires n’arriveront pas avant longtemps, si elles arrivent un jour.

Syndication

Cet article a été repris par Scientific American.

Photo d’illustration Kara - Fotolia

Photo d’illustration Kara - Fotolia

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F7%2F87451.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F93%2F81%2F104760%2F133510050_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F19%2F70%2F104760%2F132927441_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F81%2F23%2F104760%2F131004480_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F12%2F64%2F104760%2F129467006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F13%2F23%2F104760%2F124092774_o.jpg)